Lesley Lokko et l’African Futures Institute

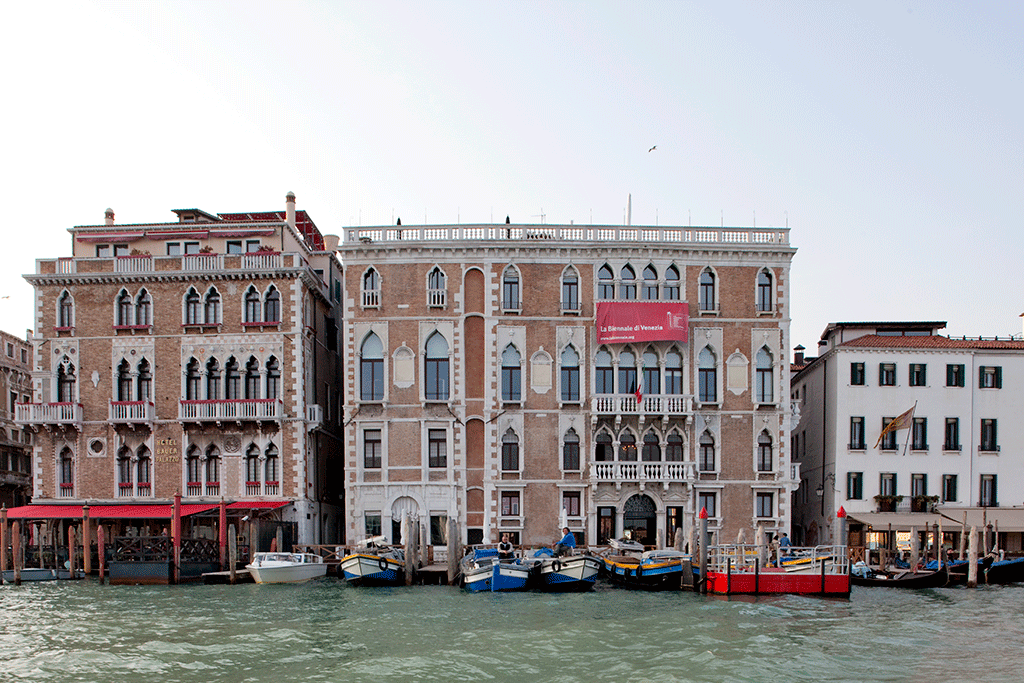

Écrivaine et enseignante ghanéo-écossaise, commissaire de la Biennale d'architecture de Venise 2023, qui vient d'ouvrir ses portes, Lesley Lokko a fondé en 2021 l’African Futures Institute (AFI), l’Institut des futurs de l’Afrique, à Accra, capitale du Ghana. (Re)découvrez cet entretien mené par Stephen Zacks pour AA, initialement publié dans notre numéro 450 « Écoles — Back to school ».

Propos recueillis par Stephen Zacks

En quoi consiste le projet de l’African Futures Institute ?

Lesley Lokko : La meilleure façon pour moi de le décrire serait de faire référence à la Graduate School of Architecture (GSA), l’école d’architecture que j’ai fondée en 2014 à Johannesburg. C’était une expérience passionnante, née de revendications étudiantes axées sur la décolonisation et l’accès à l’enseignement supérieur. Partir d’un cursus qui avait initialement été développé à l’Architectural Association de Londres pour le transposer à l’Afrique du Sud était de fait assez révolutionnaire, et les étudiants ont réagi de façon très intéressante.

Mon intention était de renouveler cette expérience à New York, mais cela n’a pas fonctionné du tout. Lorsque j’ai quitté la Spitzer School, je me suis dit que si je ne saisissais pas cette occasion de rentrer chez moi – au Ghana, en Afrique de l’Ouest – je ne le ferais probablement plus jamais. L’idée était donc de mettre sur pied ici une institution assez similaire à la GSA. Son mandat est très simple : proposer un enseignement architectural d’envergure internationale sur le continent africain, mais aussi se saisir de l’espace plus expérimental, plus radical qu’offre l’Afrique, afin d’envisager différemment les études d’architecture, non seulement à l’échelle du continent, mais dans le reste du monde.

Avez-vous déjà une intuition du rôle de l’architecture de la question de l’identité sur le continent africain ?

À mes yeux, l’architecture a toujours été profondément narrative. L’artefact physique, le bâtiment, s’efforce toujours de raconter une histoire. Dans ce qu’il convient d’appeler les «pays du Nord», notamment, on a tendance à considérer cette histoire comme universelle. Mais en réalité, ce récit est très culturel. Si vous venez d’un endroit qui n’obéit pas à ces règles canoniques, vous n’y retrouverez pas le reflet de ce que vous êtes, vos valeurs culturelles, vos convictions, vos croyances. L’école ne sera pas pour vous un espace où explorer les multiples façons de traduire en expression formelle différents récits.

L’école se doit vraiment de constituer un espace protégé, où il est possible d’aborder ces questions très complexes d’identité, de langue, d’histoire, d’occupation, de peuplement. Avec une moyenne d’âge de 20 ans, l’Afrique est le plus jeune des continents. À l’heure actuelle, elle déborde d’une énergie incroyable, mais dispose d’infrastructures limitées pour servir de tremplin ou de catalyseur à cette énergie. Ce que je constate dans les secteurs de la création – musique, mode, cinéma, photographie, art – c’est, en somme, l’explosion d’un désir refoulé de dire quelque chose, et l’architecture a montré assez peu d’empressement à relever ce défi. Parmi nous, ceux qui atteignent aujourd’hui la fin de la cinquantaine ou le début de la soixantaine ont la possibilité de mettre en place de telles structures – et c’est cela que représente l’AFI.

Dans le cours qu’il a donné l’an dernier à l’AFI, Issa Diabaté abordait les techniques passives de médiation climatique, à l’échelle domestique comme institutionnelle. C’était une vision formidablement optimiste, sur un plan purement technique, des moyens permettant de tempérer le climat à l’échelle humaine, grâce à l’architecture.

Le pouvoir que possède l’imagination de suggérer d’autres manières de penser, de travailler, de voir les choses est, à mon sens, ce qui fait le véritable intérêt de l’enseignement. L’Université est le lieu où vont s’élaborer de nouvelles connaissances. Il y a, dans l’enseignement de l’architecture, une fâcheuse tendance à considérer le cursus comme un simple entraînement consistant à perfectionner quelque chose qui existe déjà. Sur le continent africain, les étudiants comprennent qu’en un sens, l’architecture les a trahis – et ils n’ont donc pas peur d’aller au-delà. Ils montrent une curiosité à l’égard d’autres disciplines, et une volonté de travailler dans des domaines transversaux. Cette démarche, je ne la retrouve pas dans les pays dits «du Nord». La relation entre la question climatique et celle du paysage, par exemple, ou entre le paysage et le récit, ou bien entre le récit et l’émotion – toutes ces dichotomies sont assez floues ici, ce qui produit un travail vraiment intéressant et stimulant. Il est trop tôt à ce stade pour dire comment ces réflexions se traduiront dans une forme architecturale – nous sommes encore en train de le déterminer – mais si l’on envisage l’architecture comme une manière de construire la connaissance presque autant que de construire des bâtiments, il y a en tout cas un appétit de bâtir un nouveau savoir qui, à mes yeux, ne trouve pas d’équivalent ailleurs.

Olalekan Jeyifous qui, lui aussi, a récemment enseigné à l’AFI, travaille un peu ainsi, dans le sens où il scénarise un ensemble alternatif de circonstances conduisant à la création d’un espace.

Tout à fait. Jeyifous est un très bon exemple. Je dirais que s’il y avait cent fois plus de gens comme lui, nous obtiendrions une puissance de courage imaginatif cent fois supérieure. Également connu sous le nom de Lek, il se voit lui-même quelque part entre le cinéaste, l’artiste, l’architecte et l’activiste. Cette audace à se glisser entre les catégories est extrêmement probante, à l’heure actuelle. Une école comme l’AFI devrait être un incubateur de cette confiance en soi.

Pourriez-vous évoquer l’ambition de l’AFI d’engager l’architecture à repenser les liens des États africains entre eux, ainsi qu’avec les puissances internationales ?

Je me souviens clairement que, lorsque j’étais étudiante, la culture dont j’étais issue – l’Afrique, l’appartenance noire – semblait avoir bien peu à offrir à l’architecture. J’avais le sentiment de venir quémander auprès de cette discipline bien établie, seulement munie de quelques préoccupations et idées personnelles, avec presque l’impression de mendier son attention. L’architecture n’avait que faire de ce qui était africain, de ce qui était noir, de ce qui était autre. J’étais perçue comme un affront à l’architecture. Celles et ceux d’entre nous qui partageaient ces mêmes préoccupations s’agitaient toujours à ses lisières. Mon ressenti, à l’époque, c’est que nous étions insuffisants – j’entends par «nous » la diaspora, l’altérité – que nous étions trop tumultueux, trop désorganisés, trop corrompus, trop inférieurs, et que nous n’avions donc rien à offrir à l’architecture.

Trente ans plus tard, je peux vous garantir que la boucle est bouclée : j’ai compris désormais que c’est l’architecture qui fait preuve d’insuffisances. Elle est incapable d’appréhender la complexité et les contradictions que fait naître un contexte comme l’Afrique. Si l’on pense aux identités diasporiques et hybrides, qui sont multiples et surgissent en plusieurs endroits, aux personnes qui parlent plusieurs langues, qui ont plusieurs maisons – l’architecture se place fondamentalement à l’opposé de cela. Il s’agit pour elle d’ancrer dans le sol, de bâtir quelque chose de solide, qui reste en place, et voilà que nous parlons de cultures qui, justement, sont en perpétuel déplacement.

Les cinq ou dix prochaines années vont être exaltantes pour l’architecture en tant que discipline, parce que le changement climatique a soudainement imposé à l’agenda les problèmes qu’il entraîne et le thème de la justice climatique. Tout comme le mouvement Black Lives Matter met sur la table les questions de race et d’identité, l’architecture dispose finalement, et après si longtemps, de l’opportunité d’apporter des réponses. Ces questions de décolonisation sont un cadeau offert aux canons de l’architecture. Loin de la déstabiliser ou de l’affaiblir, elles l’enrichissent au contraire.

Comme vous le disiez, ces phénomènes sont déjà apparents dans la créativité de la mode afrofuturiste, ou dans l’art et la culture visuelle. L’avenir, dans lequel nous sommes déjà entrés, n’a pas encore pris toute la mesure des changements intervenus. À bien des égards, nous avons en partie fusionné avec les machines, et la multiplicité de nos interactions culturelles n’a probablement jamais atteint un tel niveau par le passé.

Je suis cent pour cent d’accord. Même si, à l’AFI, le cursus se concentre plus particulièrement sur l’Afrique, nous y sommes tous des Africains. Les circonstances qui sont à l’œuvre ici – de traduction, de circulation, les diasporas africaines, le fait que les langues officielles soient l’anglais, le français et le portugais, mais qu’à huis clos, tout le monde parle une autre langue –, toutes ces questions retentissent dans le monde entier, pas seulement dans l’esprit des Africains. Ce que nous essayons de faire avec l’architecture, on pourrait l’envisager par analogie avec ce qui se passe pour quantité de gens – sur le plan de la sexualité, de l’identité, de l’endroit où ils vivent; tout y est. Ce que j’aimerais surtout, c’est qu’en se concentrant sur un lieu de façon très spécifique, il soit possible de raconter une histoire qui résonne bien au-delà des frontières de ce lieu et puisse donner une sorte «d’espoir » – sans doute un terme trop fort –, mais tout au moins une impulsion, un élan, à des étudiants, des professionnels en exercice ou des activistes qui partagent ces questions.

L’une des raisons pour lesquelles il a été possible de mettre en place quelque chose de si singulier en Afrique du Sud, c’est précisément le degré de colère qui couvait déjà dans la population étudiante. Je pensais qu’après le meurtre de George Floyd, après la pandémie, les pays «du Nord» auraient atteint un niveau de colère comparable, mais cette colère s’est traduite par une forme de peur, et la peur, à mes yeux, n’est pas un facteur sur lequel on peut avancer de façon constructive. Elle est défensive. Elle est une île. Elle est souvent assez réactionnaire. La colère, par définition, se tourne vers l’extérieur. Elle appelle le changement. Je ne suis pas en train de dire que les étudiants doivent nécessairement être en colère, mais dans un environnement où la colère est palpable, on peut accomplir de grandes choses. Dans un climat où les gens ont peur, et j’ai pu en faire l’expérience, on n’accomplit presque rien. Ce qui est incroyable, dans un projet éducatif, c’est qu’on plante une graine quelque part et que, tout à coup, elle va germer. Ces jeunes étudiants du groupe de Johannesburg, une fois devenus à leur tour des mentors et de jeunes praticiens, ont accompli des choses que l’on n’aurait pas osé imaginer.

L’African Futures Institute trouve-t-il un écho dans vos projets pour la Biennale d’architecture de Venise ?

C’est un positionnement curatorial assez inhabituel parce que, d’une certaine façon, l’African Futures Institute, c’est moi, puisque la séparation entre les deux reste assez floue. Il est peu courant qu’une entité aussi jeune et aussi nouvelle – l’AFI n’a qu’un an d’existence – ait une telle opportunité de visibilité globale. Cela dit, j’écris de la fiction et j’enseigne, et c’est assez largement la même histoire que je raconte depuis trente ans. Après avoir si longtemps envisagé mon travail comme très marginal, il me semble presque surréaliste de m’apercevoir soudain, après la pandémie, après George Floyd et tous les bouleversements de ces deux dernières années, que ce travail intéresse un public beaucoup plus large. Le projet éducatif prévu à Venise pourrait se révéler très intéressant : ce sera la première fois qu’un tel projet sera mis en place en parallèle de la Biennale.

J’aime beaucoup le fait que vous insistiez sur l’enseignement des humanités et des sciences sociales.

Ces termes d’humanités, de sciences sociales, sciences physiques ou naturelles, je les ai reçus en héritage et, pendant très longtemps, je les ai tenus pour sacro-saints. Mais lorsqu’on arrive en Afrique et qu’on se retrouve confronté à un système de connaissance si différent, on est contraint de remettre en question bien des hypothèses sur la séparation des savoirs. Pour moi, la vie (du moins, telle que je l’entends) est animée par un récit – celui des histoires que nous nous racontons sur nous-mêmes.

Le numéro 450 de L'Architecture d'Aujourd'hui « Écoles — Back to school » est toujours disponible sur notre boutique en ligne.