Conversation avec Rem Koolhaas

Pour sa rentrée, Archizoom Papers — revue en ligne itinérante, fruit d’un partenariat entre AA et Archizoom, la galerie de l’EPFL — vous propose ici la retranscription d'une conversation avec Rem Koolhaas, à propos de thématiques abordées dans son exposition phare Countryside, The Future, visible au MoMA au printemps dernier. Retrouvez toutes les précédentes éditions d'Archizoom Papers en suivant ce lien.

Pour Rem Koolhaas, Countryside, The Future n’est pas une exposition de plus. C’est une reconversion personnelle : un projet de recherche initié il y a dix ans qui tente de repenser le clivage entre urbanité et ruralité. Il s’est confié à Christophe van Gerrewey, Arjen Oosterman et Christophe Catsaros au cours d’une rencontre qui s’est tenue à Rotterdam le 26 juin dernier.

Christophe Catsaros : Le projet intitulé Countryside, initié il y a dix ans, n’est pas exactement le même que l’exposition montrée au musée Solomon R. Guggenheim, à New York. Quelle serait la différence entre les deux projets, et peut-on imaginer que la pandémie puisse à nouveau modifier votre point de vue sur la campagne ?

Rem Koolhaas : Ce dont je faisais part, il y a dix ans, est une sorte de conversion personnelle. Plus précisément, une intuition, forte, que notre focalisation sur la condition urbaine n’avait plus de sens, et que certaines choses qui se déroulaient dans les campagnes méritaient plus d’attention. C’était le début d’un basculement .. C’était très personnel, contrairement à l’exposition actuelle qui est beaucoup plus collaborative. Countryside, The Future est le fruit du travail de 15 « rapporteurs » auxquels il a été demandé d’explorer et de décrire des conditions très spécifiques, aux quatre coins de la planète. Cela avec leurs propres vocabulaire, leur propre langage et leurs propres arguments. Il s’agit donc d’une synthèse, d’une orchestration, bien plus que d’une déclaration personnelle. Une autre différence entre la première phase et celle actuelle concerne la façon dont, au cours des dix dernières années, l’articulation de la ville et du néolibéralisme semble avoir créé un mécanisme à générer et accentuer des inégalités. Ce malaise est renforcé par l’influence croissante des entreprises technologiques qui façonnent la condition urbaine et fixent la plupart de ses paramètres, tels que l’intégration d’éléments technologiques dans l’architecture, ce qui aboutit au modèle de la smart city comme apothéose de la culture urbaine.

Christophe van Gerrewey : À quel moment le Guggenheim est-il devenu important dans le projet, à quel moment avez-vous réalisé que vous faisiez une exposition pour cette institution et ce bâtiment ? Le fait que Countryside, The Future soit situé dans un musée d’art a-t-il une quelconque incidence ?

RK : Il y a quatre ans, le Guggenheim m’a demandé de faire cette exposition. À partir de ce moment, ce qui était initialement une « recherche » est devenu un projet d’exposition. Ce n’est pas la première fois que nous organisons une exposition dans un contexte d’institution d’art. Contrairement à ce que nous avons fait avec Content en 2004 à la Neue Nationalgalerie de Berlin, nous avons choisi à New York d’utiliser les possibilités offertes par l’architecture du lieu. Le Guggenheim est un espace d’exposition complexe. Sa spécificité repose sur une interaction contraignante avec un seul mur déployé en spirale.

Il y a cette idée reçue selon laquelle les architectes travaillant dans le bâtiment de Frank Lloyd Wright doivent impérativement engager une sorte de dialogue avec le chef-d’œuvre. Jean Nouvel l’a peint en noir, et Zaha Hadid a également fait quelque chose d’assez ambitieux. Dans tous ces cas, l’architecte semble obligé de réagir à l’architecture du lieu en le transformant radicalement. Nous avons décidé de délaisser cet usage et d’utiliser simplement la rampe comme un outil pratique. Nous avons interprété la spirale comme un dispositif astucieux pour relier entre eux des épisodes indépendants.

CC : Quelles sont les chances de voir cette exposition en Europe, compte tenu de la pandémie, de la diminution du mécénat et des montants alloués aux grandes expositions ?

RK : Arc en rêve à Bordeaux s’est engagé à reprendre l’exposition. Si nous la faisons à Bordeaux, il serait intéressant de faire aussi quelque chose sur Bordeaux. Le rôle des expatriés dans la promotion de la viticulture locale et biologique est une piste. La relation entre la vinification, le paysage et l’artificialité en est une autre. De plus, venir à Bordeaux pourrait être une occasion de collaborer avec Sébastien Marot, dont l’exposition Taking the Country’s Side : Agriculture and Architecture est en quelque sorte liée à la nôtre [à ce sujet, voir le dossier signé Sébastien Marot, précédemment publié dans Archizoom Papers]. Sébastien a participé au projet d’enseignement du studio de Harvard à Rotterdam. Nous avons toujours pensé que les deux projets pourraient éventuellement fusionner. Il y a un intérêt pour le projet en Afrique, en Russie et en Chine. Le matériau rassemblé est à ce point abondant que nous pouvons toujours faire des sélections différentes, mettre l’accent sur des questions différentes, développer d’autres collaborations et d’autres idées.

Arjen Oosterman : Lequel des deux titres se rapporte à l’aspect itinérant du projet, est-ce l’« avenir » ou le « rapport » ?

RK : Les deux. L’une de mes préoccupations durant ces 25 dernières années a été de me défaire de l’eurocentrisme en architecture. Cela, en introduisant d’autres sujets, comme la métropole de Lagos ou encore en exposant d’autres schémas de pensée, comme celles des métabolistes dans le livre Project Japan: Metabolism Talks. Comment faire pour être un Européen convaincu, presque un fanatique, tout en essayant de ne pas être eurocentrique ? En ce sens, l’aspect reportage du projet et le format d’exposition, plus démonstratif, sont complémentaires.

AO : Cela semble lié au fait que, d’un point de vue politique, la culture contemporaine se replie sur elle-même. Ce projet cherche à renverser cette situation.

RK : Prenez la question des masques et la polémique autour de leur utilisation, dans différentes régions d’Europe. Il y a dix ans, on se moquait des Japonais qui portaient des masques. Même au début de la pandémie, certains affirmaient que les masques étaient inutiles. Puis les médecins français ont commencé à analyser l’effet de leur utilisation sur la transmission et ont finalement conclu que l’usages généralisé des masques réduisait fortement la contamination. Cela expliquerait entre autres, l’efficacité des métropoles asiatiques dans leur lutte contre la pandémie. Cela montre surtout que l’Europe n’a plus confiance en elle, qu’elle ne croit plus en sa supériorité, tout en restant attachée à cette idée. C’est un peu comme si, nous cherchions à nier notre infériorité croissante, en dénigrant le reste du monde.

CC : Vous semblez parfois défendre des positions contraires à l’opinion communément admise. Aujourd’hui, la Chine est de plus en plus perçue comme une dictature technologique, mais vous insistez pour montrer qu’il y a de nombreux processus bottom-up, ancrés dans la vie publique locale.

RK : Il y a de la vie en Chine, et il y a de la créativité en Chine. La prétendue fin de l’histoire cache un paradoxe : nous étions triomphants et en même temps cernés de preuves que nous entrions dans une période de déclin et de perte de crédibilité. Pendant la guerre froide, « l’ennemi » était étudié, scruté, mais depuis 1991, nous avons délibérément tourné le dos à ce type d’intelligence. Nous nous appuyons sur l’opinion, pas sur la connaissance. Il suffit de voir combien peu d’intellectuels russes ou chinois sont invités à s’exprimer dans le monde occidental, ou la rareté des étudiants européens en Chine. Ils ne sont qu’une fraction de ce qu’ils devraient être.

CvG : Un intérêt sincère pour les régions non européennes peut-il profiter à l’Europe ? Est-ce une forme d’opportunisme ou s’agit-il vraiment d’apprendre de la Chine ?

RK : Je le pense vraiment. Il s’agit d’apprendre à collaborer. Il y a beaucoup d’initiatives intéressantes qui se déroulent également en Afrique. Il y a des choses qui se passent dans certaines parties du Moyen-Orient, en Russie, et ce serait une erreur de ne pas les prendre en considération. C’est le propos sous-jacent de toute l’exposition : collaborer, trouver des raisons d’interagir les uns avec les autres.

CvG : La présence de Staline dans l’exposition est-elle une invitation à reconsidérer le rôle de certains personnages historiques par rapport à la campagne ?

RK : Je voulais montrer que le XXe siècle est caractérisé par des interventions territoriales à grande échelle, certaines lancées par des régimes dictatoriaux, d’autres par des démocraties. Par exemple, les débuts de la politique agricole commune de l’Union européenne ont coïncidé avec le Grand Bond en avant de Mao Zedong. Les transformations agricoles de la fin des années 1950 en Europe et en Chine étaient assez similaires : même augmentation d’échelle, même mécanisation. Roosevelt, Staline après la guerre, Mansholt pour l’UE, Saddam Hussein : la plupart de ces dirigeants, qu’ils soient dictateurs ou démocratiquement élus, étaient convaincus que le développement des campagnes était crucial pour l’avenir de leur pays. La « négligence » dont je fais état se rapporte à l’absence quasi totale d’une telle ambition, qui prévalait pourtant il y a quelques décennies.

CC : Ce regard rétrospectif sur les grandes réformes agraires par des dictateurs porte sur une échelle d’intervention dans l’aménagement du territoire qui n’est plus régionale ni même nationale, mais plutôt continentale. Est-ce une incitation à reconsidérer le principe de l’action à grande échelle, notamment dans le contexte du réchauffement climatique ? Nos propres dirigeants devraient-ils s’inspirer des dictateurs du XXesiècle pour faire la différence ?

RK : C’est bien là l’objet de toute cette argumentation : aujourd’hui, un effort équivalent est nécessaire. L’exposition présente deux cartes synthétisant ce qui doit être fait pour lutter contre le réchauffement climatique. Il s’agit d’un effort énorme qui combine transformation intelligente et préservation intelligente. Je pense que c’est finalement le message de l’exposition.

CvG : Il y a cette célèbre citation de Le Corbusier sur Colbert dans La Ville radieuse de 1933 : « Aujourd’hui on ne peut rêver qu’à un homme, c’est à Colbert. Agir entreprendre réaliser ! » Seriez-vous en train d’affirmer que nous aurions besoin d’une sorte de Colbert écologique au niveau mondial ?

RK : Je ne dirais pas ça de façon aussi rhétorique. Je voulais juste montrer qu’il y a des processus en cours et que beaucoup de gens travaillent déjà sur ces questions. La visée de cette démonstration de connaissances et de planification est de commencer à prendre au sérieux tout un éventail de réflexions qui ne sont pas suffisamment reconnues et prises en compte. Cette ignorance est certainement liée à nos modes de vies dans le confort de nos bulles urbaines.

Il ne s’agit pas tant d’être contre la ville, que de reconnaître que les villes engendrent une certaine cécité par leur manifestation physique. Elles donnent lieu à une culture très satisfaite d’elle-même et d’un cadre intellectuel qui ignore tout ce qui l’entoure.

AO : La campagne est de toute évidence définie par la ville. Sans la ville, on ne parlerait pas de la campagne.

RK : La distinction dialectique entre ville et campagne était encore valable au siècle dernier, mais elle a été dépassée. Un autre fait très déterminant est la prévision que d’ici 2030, 80 % de l’humanité vivra en milieu urbain sur 2 % du territoire, dépendant des 20 % restant à la campagne pour assurer son alimentation. Cela est évidemment insensé. C’est une situation impensable, car globalement instable. L’exposition est aussi une prise de position contre cette perspective.

AO : Le dépeuplement des campagnes semble être une constante, tant au niveau politique qu’en matière d’aménagement. La concentration reste l’affaire de la ville. La pandémie semble renverser cette dynamique en faisant à nouveau de la campagne une option souhaitable. Les gens reconsidèrent leur condition urbaine.

RK : Il faut être très prudent. Je ne m’aligne pas sur ce genre de revirement simpliste. Ce qui est plus intéressant de penser, c’est la façon dont en Chine ou encore en Afrique, la condition urbaine n’est pas exclusive. Être citadin ne signifie pas nécessairement de couper ses liens avec la campagne. Les citadins restent très impliqués dans leurs communes rurales d’origine. À Nairobi, par exemple, les professionnels qui réussissent investissent aussi dans leur village d’origine. Ils achètent des terres, préparent leur retraite. Des modèles similaires où le lien n’est jamais vraiment rompu existent aussi en Chine. Ce que nous recherchons, ce sont des moyens de faire les deux, des moyens d’être moins radicaux dans le fait de déconnecter la condition urbaine et non urbaine.

Située dans le désert du Colorado, en Californie, Salvation Mountain (la montagne du Salut) est une colline recouverte de briques d’adobe, de bois flotté, de paille enduits de peinture en 1984 par un habitant, Leonard Knight.

CC : L’infériorité de la campagne est‑elle une construction culturelle, et l’exposition est-elle une invitation à sublimer la ruralité ? Est-il nécessaire de travailler sur l’imaginaire de la campagne, comme la ville a su développer le sien, depuis la seconde moitié du XVIIIe siècle, par des moyens littéraires et cinématographiques ?

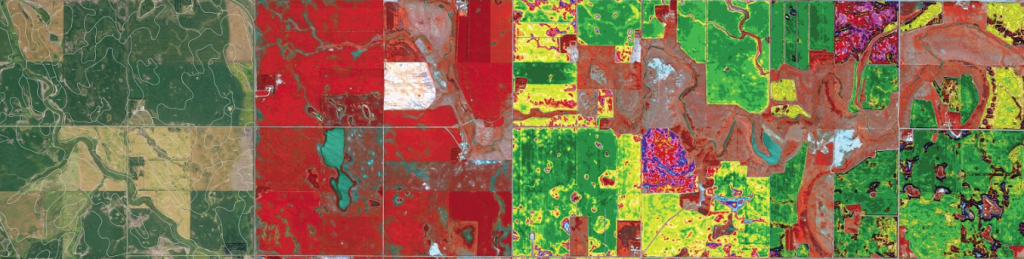

RK : Oui, certainement. Il y a dans l’exposition un très beau film de fiction soviétique autour d’une récolte. On y dépeint un plaisir presque orgasmique de vivre ensemble sur la Terre et de contribuer à quelque chose de plus grand que soi. Il est temps de définir une « identité » et une esthétique contemporaine pour la campagne. Dans l’exposition, cette quête se retrouve dans les images satellites d’exploitations agricoles, ou dans la pixel agriculture, projet de recherche pour une permaculture algorithmique. Ce besoin d’un nouveau regard a consolidé le choix de présenter Countryside dans un musée d’art. Au Guggenheim, ces représentations contemporaines ont un impact différent de celui qu’elles auraient pu avoir exposées dans un contexte architectural.

CvG : La recherche d’une esthétique ou d’une culture de la campagne ne risque‑t‑elle pas d’être à jamais prisonnière de la perspective métropolitaine ?

RK : Le risque est là. La métropole exerce une certaine forme d’attraction gravitationnelle à laquelle il est très difficile d’échapper. Mais il ne s’agit pas d’inventer une conception entièrement nouvelle : l’enjeu crucial pour moi est de rétablir les connexions, de restaurer une dialectique entre ville et campagne. Et dans cet effort, tous les moyens sont permis. Cette esthétique de la campagne existe déjà. Pensez aux écrits de Robert Walser, à Die Wahlverwandtschaften, de Goethe.

CvG : Il pourrait aussi être utile de trouver une épithète. Quarante ans en arrière, vous aviez corrélé à la métropole des adjectifs tels que « délirante » et « pétillante » ?

RK : Le choix des termes était le fait d’une certaine assurance de jeunesse, et je ne veux pas nécessairement répéter les formules du passé, mais je pense que compte tenu du titre de ma contribution au catalogue, un adjectif approprié pourrait être « ignoré ».

Les serres de Koppert Cress, à Monster aux Pays-Bas, concentrent dans un espace aussi grand que 23 terrains de football, une trentaine de variétés de micro-végétaux.

CC : L’exposition se termine par Pixel farming, un projet de recherche élaboré à l’université de Wageningen, le principal institut agricole des Pays-Bas, qui tente de trouver des moyens de combiner les principes de la permaculture et de l’ingénierie algorithmique.

Contrairement aux points de vue de l’écologie radicale, cette quête d’une agriculture intensive et durable est motivée par la conviction que la solution ne peut en aucun cas venir de la décroissance. La réduction de la population mondiale n’est pas une option. Au contraire, on considère qu’il est possible de développer une agriculture tout à la fois durable et intensive.

RK : Réduire les effectifs et inverser complètement le cours du progrès implique l’abandon d’une sorte d’ambition prométhéenne. Sans cette ambition, ce qui s’offre à nous, c’est la perspective de l’entropie.

CvG : Y a-t-il encore, finalement, une différence entre la smart city et la smart campagne ?

RK : Je n’utiliserais pas le terme smart pour qualifier la campagne. L’exposition se termine par une image d’une usine de fusion nucléaire en construction. Il s’agit là d’un processus qui était totalement hors de portée il y a dix ans, et pour lequel il y a eu de sérieuses percées ces dix dernières années. La technologie de la fusion est l’une des principales raisons pour ne pas abandonner notre foi prométhéenne dans l’option technologique. Par contre, cette option ne vaut rien par elle-même, sans la composante d’une nouvelle permaculture à inventer. La technologie et cette nouvelle écologie sont censées fonctionner ensemble.

AO : Vous avez discuté de ces questions avec Louise Fresco, présidente de l’université de Wageningue aux Pays-Bas. Quel est son point de vue sur la production alimentaire mondiale par rapport à la notion de permaculture ?

RK : Louise Fresco est une scientifique. Ceux qui croient en la science, et la plupart des scientifiques y croient, ne doutent pas que la planète puisse produire suffisamment de nourriture pour l’humanité. C’est une question de moyens et de localités à définir. L’université de Wageningen s’intéresse à l’agriculture depuis deux cents ans déjà. Elle est, par exemple, très engagée dans la recherche de moyens de substitutions pour les protéines animales dans notre alimentation. De son point de vue, il n’y a pas vraiment de raison de s’inquiéter.

CvG : Ne faudrait-il pas s’inquiéter de la façon dont la crise actuelle liée à la pandémie accentue certains penchants assez néfastes pour l’évolution du monde ?

RK : On pourrait, mais d’un autre point de vue : cette pandémie a montré à quel point il était simple de changer complètement le monde. Auriez-vous imaginé un jour l’arrêt pur et simple des transports aériens ? Pendant ces trois mois, nous nous sommes montrés beaucoup plus flexibles et réactifs que nous l’imaginions. Regardez la manière dont le consensus a été atteint ou encore comment des ressources ont été libérées pour atteindre certains objectifs de soins et sécurité. Si le tiers de ce que nous avons dépensé pour faire face à la pandémie pouvait être utilisé pour lutter contre le réchauffement climatique, il n’en serait plus question. La pandémie a redéfini le champ du possible.

CC : Comment cela va-t-il changer notre façon de travailler ? La généralisation du télétravail va‑t‑elle transformer les quartiers d’affaires et les immeubles de bureaux en zones désaffectées ? Les tours de bureaux seront-elles les prochaines friches industrielles ?

RK : Après deux mois de télétravail, nous avons définitivement redécouvert l’importance de pouvoir s’assembler pour travailler. Nous avons besoin de nous réunir pour confronter les idées et sortir de certains dilemmes. C’est quasiment impossible dans un environnement exclusivement virtuel, et je suis sûr que cela restera une nécessité. Les bureaux seront davantage axés sur l’interaction que sur le travail individuel, mais c’était déjà le cas avant la pandémie.

CvG : Imaginez le confinement dans les années 1990… Internet nous a permis de traverser cette crise avec moins de conséquences. L’impact aurait été plus important si cela s’était produit il y a deux ou trois décennies.

RK : La pandémie serait-elle arrivée au bon moment ? Nous avions un projet à Moscou, et nous avons pu traiter certaines questions de manière très détaillée grâce à des réunions à distance… Cette capacité est assez intéressante. Nous allons probablement continuer à faire les deux : télé-travailler et se réunir. Nous continuerons aussi à voyager.

CC : La crise pourrait également faire évoluer notre perception de la condition métropolitaine. La ville a toujours été étroitement liée à l’hypothèse de sa propre destruction. Est‑ce que vous voyez une tendance se dessiner à partir de ce que nous venons de traverser ?

RK : Il est trop tôt pour le dire, mais je suis convaincu qu’une grande partie des connaissances architecturales actuellement en vigueur sont sur le point de devenir obsolètes. Je pense aussi que c’est moins une question de distinguer création et destruction, que de redéfinir ce dont on ne peut se passer ; qu’est-ce qui est vraiment « nécessaire » ? De façon analogue, l’intelligence nécessaire à l’exercice de l’architecture est en constante évolution. Un des thèmes que nous avions présentés pendant la Biennale de Venise en 2014 était celui de la réduction du champ d’action architectural : la marge d’intervention en architecture s’est considérablement réduite. Même si votre champ d’action est limité, vous pouvez toujours agir sur lui à condition de l’avoir bien identifié.

Dans le Dakota du Sud, les survivalistes peuvent s’offrir, pour la modique somme de 25 000 dollars, un ultime repaire parmi les 600 bunkers en cours de construction par la société américaine Vivos, où ils pourront s’abriter en cas de guerre nucléaire, attaque chimique ou autre événement apocalyptique.

CvG : Envisagez-vous de construire à la campagne ?

RK : Je suis certain que le terme « campagne » comprend des programmes architecturaux très diversifiés allant de l’implication dans la réhabilitation environnementale à l’agriculture, aux technologies rurales et la question des architectures post-humaines. J’essaie de trouver des opportunités, mais sans réel succès jusqu’à présent. Il est difficile de manifester un nouvel intérêt tout en reconnaissant son manque d’expérience. Ce qui est certain c’est que je cherche à m’impliquer davantage dans l’agriculture. J’envisagerais aussi de m’impliquer avec l’université de Wageningen.

CvG : Avez-vous besoin de passer par une commande ? La Ville du Globe captif n’en était pas une.

RK : À l’époque, le dessin avait une sorte d’impact, mais cela a complètement changé. Maintenant, j’essaie de faire la même chose à travers cette exposition. Revendiquer un intérêt pour une zone particulière dans l’espoir de la développer.

—

Retrouvez l’intégralité des articles Archizoom Papers en suivant ce lien.