Les particules élémentaires de Françoise Raynaud

Françoise Raynaud prône depuis les débuts de son agence Loci Anima, fondée en 2002, une architecture qui fait corps avec son environnement. Et même quand elle construit des tours, c’est « à l’image d’une plante qui pousse ». « Il nous faut retrouver le lien entre matière et pensée », dit-elle. Autrement dit, son sujet de prédilection est, tout autant que l’architecture, l’âme des lieux, des espèces autant que des essences. Entretien mené par Jean-Philippe Hugron.

Cet entretien est extrait du hors-série AA Projects "Particules Élémentaires" disponible sur notre boutique en ligne.

L’Architecture d’Aujourd’hui : S’il fallait associer un mot à votre pratique, quel serait-il ?

Françoise Raynaud : « Vision », car nous avons une responsabilité qui s’inscrit dans le temps. Alors, parfois, nous sommes même allés un peu trop vite… L’exercice de notre métier nécessite d’être dans une bonne temporalité, il faut savoir se projeter, mais pas trop loin. En 2000, un des premiers projets de Loci Anima était fabriqué à partir de containers. J’avais très peu de moyens et il s’agissait de répondre à une commande originale : un pavillon français pour l’America’s Cup, en Nouvelle-Zélande. Les containers pouvaient à la fois servir au transport des équipements nécessaires à la compétition mais aussi à l’édification d’un bâtiment temporaire sur cinq niveaux qui abriterait toutes les activités de l’équipe. Trouver une justesse économique et conceptuelle nous invitait à penser un projet en termes d’optimisation et recyclage. Nous avons complété l’esthétique assumée des containers par la mise en oeuvre d’une grande bâche imprimée sur des échafaudages, le monte-charge étant réalisé par les équipiers avec les poulies et drisses des bateaux. Le tout était d’une grande économie, simplicité et évidence. Les containers résistent bien à des mers déchaînées et la Nouvelle-Zélande est un pays à grande sismicité. Sauf qu’il n’y avait aucun précédent en la matière et donc aucune réglementation. Il a fallu mettre les bureaux néo-zélandais d’Arup dans la boucle pour mener à bien des calculs très sophistiqués. Il était également nécessaire d’étudier avec précision la stabilité au feu de l’ensemble. Nous avons remporté le prix de l’architecture de la ville d’Auckland. C’était aux yeux des organisateurs la première fois qu’un bâtiment « communicant » avait été réalisé, qui de surcroît regroupait toutes les fonctions : techniques, administratives ainsi que l’accueil du public. Il est devenu la base programmatique des éditions suivantes de l’America’s Cup.

Être visionnaire signifie-t-il être innovant ?

Je suis personnellement dubitative à l’égard de l’innovation telle qu’on la pense aujourd’hui. La société s’est emparée de la question du développement durable pour innover. Mettre en place des techniques sophistiquées liées à l’obtention de labels dont on sait à quel point ils sont contestables. À mon sens, l’innovation devrait se trouver davantage dans le regard que chacun porte sur la nature. Je pense, dans ces circonstances, à une évolution plus profonde quant à la manière dont nous vivons et dont nous faisons corps avec l’environnement. Ce sont là les racines de l’innovation. Être visionnaire ne revient pas à rechercher toujours plus de technologies, c’est au contraire aspirer à ne produire et prélever que ce qui est nécessaire. En d’autres termes, il s’agit d’aller vers plus d’empathie envers la nature, les animaux humains et non humains. Voilà, à mes yeux, ce qu’est être moderne de nos jours.

La technologie ne nous est-elle pas pour autant utile ?

Aujourd’hui, le transhumanisme me fait frémir. La description du monde de demain que donne l’historien israélien Yuval Noah Harari dans ses livres, et notamment cette quête d’immortalité initiée dans la Silicon Valley, montre une vision anthropocentrée à la fois puérile et dogmatique. Tout notre monde, notre système solaire s’inscrit dans un cycle de vie. L’homme, les autres espèces, notre planète… Nous avons tous une fin. Dans nos sociétés, nous sommes de plus en plus coupés de la nature. L’homme hyper-technologique n’est même plus capable de faire du feu par lui-même. Est-ce réellement un progrès ? Dans ces conditions, qu’est-ce que l’intelligence ? Est-ce seulement une dépendance à un système hautement technologique ? Ne pouvons-nous pas retrouver le lien entre matière et pensée ?

Vous aimez parler d’« animisme post-industriel »…

C’est une manière de faire le lien entre ma pratique et mon rapport à la nature. Loci Anima signifie, littéralement, l’âme du lieu, c’est là une provocation poétique… C’est un appel pour faire davantage attention à notre environnement. Cela étant dit, il y a une réalité connue et méconnue à la fois, celle des peuples animistes qui croient reconnaître des esprits dans des pierres ou des arbres. N’est-ce pas l’énergie que nous retrouvons dans la matière ? Nous avons récemment travaillé avec l’Office national des forêts ainsi qu’avec des spécialistes du bois. Pourquoi aimons-nous ce matériau ? Pourquoi est-il source de bienêtre ? Des chercheurs ont noté des échanges hygrométriques significatifs entre le bois et l’homme. Il y a sûrement d’autres échanges entre particules élémentaires qui entrent en jeu, mais nous ne connaissons pas grand-chose de ces interactions. C’est passionnant !

D’où vient, chez-vous, cette prise de conscience ?

« Je mange donc je suis. » Je vois dans cette affirmation une manière de se situer dans le monde. Je suis, pour ma part, végétarienne depuis l’âge de 12 ans. J’ai souffert, par empathie sans doute de voir d’autres espèces sacrifiées et je ne supporte pas l’indifférence face à la souffrance animale. Des animaux, je retiens surtout l’intelligence et leur rapport intuitif, juste et économe, à la nature. Nous avons tellement à apprendre sur ce sujet. Cette position m’invite à préciser que je n’aime pas l’anthropomorphisme à l’égard de l’animal qui peut, parfois, prévaloir dans nos sociétés. En effet, il faudrait qu’animaux et êtres humains soient tous semblables pour obtenir des droits équivalents mais nous ne sommes pas identiques. Il faut parvenir à admettre qu’être différent ne veut pas dire ne pas être égaux. Tant que nous n’admettrons pas que l’on peut être différents et égaux, le monde sera en guerre.

Vous évoquez les animaux, les pierres… Qu’en est-il du sol ?

Quand j’interviens dans un site, je n’aime pas faire de sous-sol. J’essaie toujours de m’en abstenir même si j’y parviens rarement. Je déteste bouleverser la terre. Il y a, dans le monde, des croyances, à l’image du jaïnisme qui réunit plus de dix millions de fidèles en Inde, qui excluent volontairement de leur alimentation végétarienne jusqu’aux racines pour ne pas bousculer l’ordre du monde. Quand je pense à eux, je reste humble quant à ma façon de respecter la nature.

Vous imaginez pourtant des tours de logements ou de bureaux. N’y a-t-il pas là l’origine d’une contradiction ? Comment conciliez-vous votre pratique à votre idéal ?

Je ne me retire pas du monde et je vis à un instant T. Il existe, de nos jours, une demande pour loger et accueillir des gens qui sont de plus en plus nombreux sur notre planète. La réalité est, bel et bien, à la préservation et à l’économie des sols. Dans ce cadre, la construction en hauteur est un moyen très efficace de penser la densité et d’y associer le confort.

Les tours, gratte-ciel et autres IGH sont un sujet de prédilection pour l’agence. Quelle est l’origine de cette spécificité ?

J’ai étudié le sujet de la hauteur avec Jean Nouvel avec qui j’ai travaillé de nombreuses années. Mon premier projet, à ses côtés, a été l’Opéra de Lyon. Pour les besoins de la scénographie, le dernier plancher dépassait la limite réglementaire et nous faisait passer en réglementation IGH. J’ai donc suivi et orchestré un opéra-IGH. C’était un sujet inédit. Forte de cette expérience, j’ai pris, peu de temps après, la tête du projet de la Tour sans Fins, à La Défense, 425 mètres de haut. Nous étions alors précurseurs, sans le savoir, des skinnyscrapers, ces gratte-ciel d’une finesse extrême aujourd’hui construits à New York. Nous avions, avec la Tour sans Fins, un élancement alors inégalé, de 1 sur 10. Nous n’avions pas l’expérience de SoM ou de ces énormes agences américaines en matière d’architecture de grande hauteur. Pour être crédibles à l’époque, il nous a fallu faire le tour du monde, rencontrer et travailler avec les plus grands ingénieurs, à Londres, aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’avec des compagnies de pompiers à Hong Kong et Singapour… J’ai fait le tour du monde des tours, une formation sur le tas, extraordinaire !

Quels enseignements avez-vous tirés de cette expérience ?

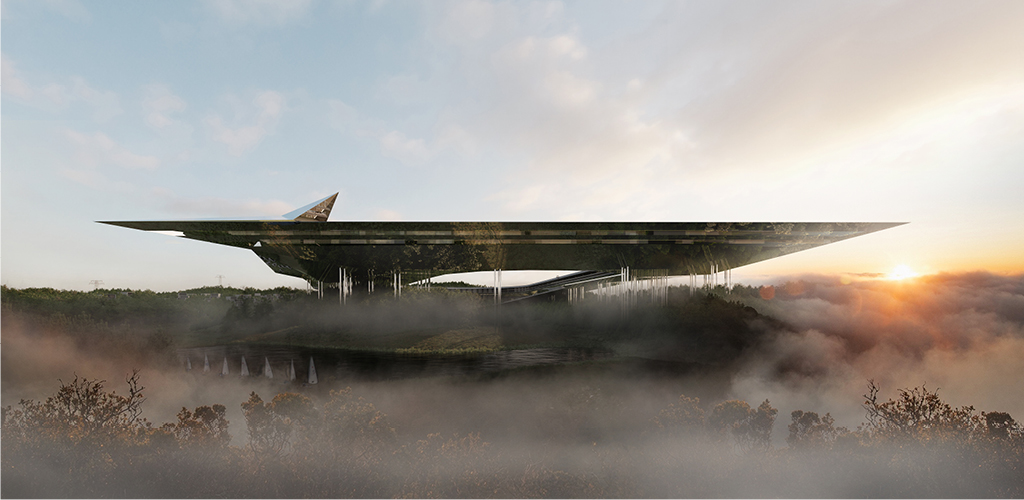

J’ai compris que la tour était, contre toute attente, un simple porte-à-faux. Que les tours étaient donc soumises à des mouvements et dimensionnées en fonctions du déplacement en tête. Nous avions rencontré, au Canada, le spécialiste et la référence mondiale de « l’acceptabilité de l’accélération ». Il fallait alors comprendre que bâtir en hauteur n’était pas un exercice limité par une capacité constructive mais par des critères d’acceptabilité du mouvement par les hommes qui l’habitent. Il s’agit donc de limiter les mouvements non pas uniquement par la rigidité mais par des transferts d’énergie, parfois avec l’aide des « tuned mass damper », ces masses compensatrices de mouvement – ou amortisseurs harmoniques – situées au sommet de certaines tours parmi les plus hautes au monde. D’un point de vue technique, l’élancement d’une tour, et plus encore sa finesse, nécessite, contrairement aux apparences, beaucoup de matière et de technologie. Aujourd’hui, à partir de ce constat, nous avons développé à l’agence un modèle de tour dont l’ambition est l’économie de matière. Tipi Tower est un concept qui se fonde sur une stabilité naturelle primitive.

Qu’avez-vous appris des skinny-scrapers new-yorkais, notamment de 432 Park Avenue, une tour de 425 mètres de haut à l’élancement prodigieux conçue par Rafael Viñoly ?

432 Park Avenue est une grande réussite urbaine et plastique. Je suis très admirative et je n’ose pas imaginer les contraintes que Rafael Viñoly a rencontrées, car c’est avant tout une question de droit privé au travers du rachat de droits de vue et d’air (air light right). Les skinny-scrapers ont totalement transformé la skyline de New York ces trois dernières années. Elles sont new-yorkaises ; ce ne sont pas des ovnis venus de nulle part. Nous achevons actuellement à Manhattan la construction d’une tour, « Greenwich West », et nous abordons de front les questions de la hauteur. À New York, la règle se négocie, c’est une autre logique urbaine. Notre tour est de hauteur plus modeste mais nous voulions aussi apporter notre contribution à l’esprit des tours new-yorkaises en traitant l’air, la lumière et les espaces extérieurs.

L’agence a livré, en France, plusieurs immeubles de logements frisant la limite des 50 mètres au-delà de laquelle s’applique la réglementation IGH. Comment abordez-vous cette nouvelle typologie de construction ?

Je conçois les tours – où qu’elles se situent – à l’image d’une plante qui pousse. Je cherche les meilleures expositions et m’oriente vers le soleil. J’essaye aussi, à travers cet exercice, de faire monter le sol. À Issy-les-Moulineaux, les tours ADN et Koala ont été conçues pour être au contact de la nature, pour profiter au mieux des vues de la lumière et des espaces extérieurs. Une tour doit être conçue comme un arbre ; elle ne pousse que là où elle peut pousser. C’est là ce que nous nous évertuons à penser à l’agence.

Loci Anima développe-t-elle ses propres recherches à travers des projets théoriques ?

J’ai travaillé en Asie, au Japon et en Corée du Sud, où j’ai assisté à la naissance du téléphone portable. Je me suis trouvée, dans les années 1990, au coeur de ces évolutions qui allaient bouleverser nos sociétés. Il était déjà question, pour les grands conglomérats coréens pour lesquels je travaillais, de s’assurer d’acquérir les gisements de matières premières pour les semi-conducteurs. Les nouvelles technologies pillent la nature. À l’agence, nous nous efforçons d’étudier des programmes en lien avec le déploiement sur terre de ces nouvelles technologies, des programmes qui nous semblent encore trop ignorés de la profession. Je prends, par exemple, le cas des data centres. Aujourd’hui, nombreux sont ceux à noter, avec surprise et effroi, que non seulement l’immatériel du tout numérique a besoin de matérialité sur terre, mais aussi de beaucoup d’énergie pour se refroidir. Il y a cinq ans, nous avons réfléchi à un concept de data centre qui redéfinit la place du numérique dans la Cité. Les nouvelles technologies doivent contribuer au bien commun. Le sujet est plus que d’actualité avec la taxe GAFA pour pallier une injustice criante en matière de paiement de l’impôt. Au-delà de la technique se posent d’autres questions essentielles, politiques et diplomatiques, de souveraineté des données. Le retour sur terre des données est aussi un retour aux frontières physiques. Ces questions sociétales nous interrogent à l’agence depuis 15 ans.

Quels sont les autres axes de recherche de l’agence ?

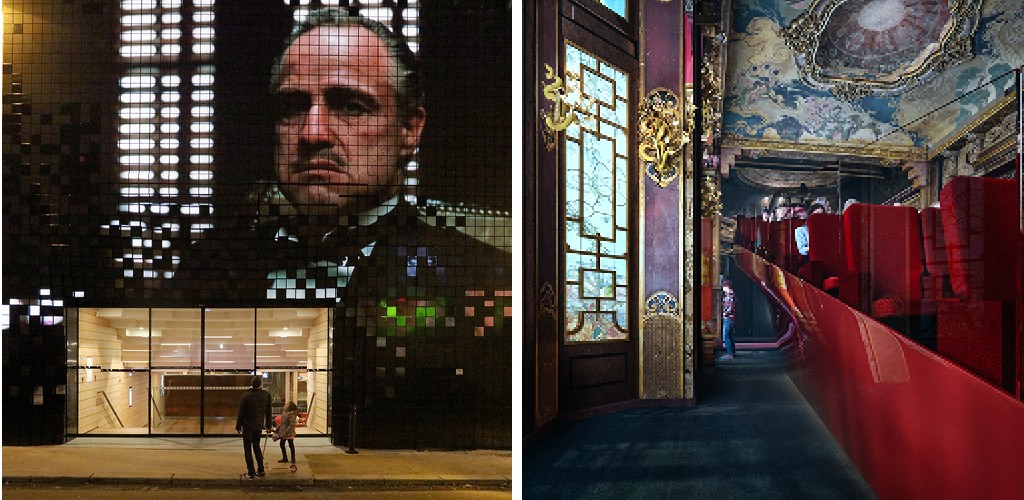

Toujours l’objectif d’économie de matière. Nous étudions la mise en oeuvre de matériaux légers et recyclés. Dans ce contexte, nous recherchons la proximité avec des domaines parallèles à l’architecture. Par exemple, nous trouvons des solutions dans le nautisme et l’architecture navale. Des questions évidentes de poids y sont posées. La recherche de légèreté est un objectif essentiel dans ces domaines. Pour mettre en oeuvre la façade du cinéma Pathé Wepler, place de Clichy, à Paris, nous avons travaillé avec le chantier naval Multiplast. Nous avons encadré l’écran géant d’une coque légère, pensée selon les exigences fixées pour la réalisation des bateaux de course. Nous voulions, en plus des questions de poids et de rigidité, mettre en oeuvre un matériau écologique et vertueux, un mélange de fibres de lin et de résine recyclée jusqu’alors inédit.

Quel est votre rapport aux matériaux de construction ? L’architecte n’a-t-il d’avenir que celui d’assembleur de produits industriels ?

Je n’échappe pas aux industriels mais je ne suis pas dupe. Il n’y a aucun matériau idéal. Il y a, en revanche, des matériaux au bon endroit. Autrement dit, des matériaux adaptés à des contextes mais aussi des matériaux issus de contextes.

Comment l’agence aborde-t-elle la phase de conception d’un projet ?

Ne rien dessiner d’abord pour réfléchir. La réflexion doit être l’étape première et le dessin se met ensuite au service de la vérification. Quand on dessine, on peut avoir une sympathie pour ce que l’on produit. J’y vois le piège d’un rapport narcissique. L’agence n’est pas dans le formalisme. Nous n’avons, de surcroît, aucun automatisme. Nos projets sont davantage le fruit de la réflexion, de la documentation orchestrées par l’expérience.

L’heure est pourtant à l’image, à la consommation irraisonnée de photographies. N’y-a-t-il pas, dans votre approche, une critique à l’égard de cette situation ?

J’ai eu une éducation, une formation où l’on m’a appris à dessiner. J’aime dessiner. Je suis, d’une certaine façon, très « beaux-arts » même si, après 1968, il était interdit de prendre le crayon. J’ai suivi, en matière d’art et dessin, les enseignements de Hubert Tonka. Jean Aubert m’a aussi marquée à cette même époque. Il m’a appris les ombres et les perspectives. C’était à l’école de La Villette. Tous deux n’avaient pas de mal à me sensibiliser sur ces sujets ; je viens d’une famille d’artistes. Mon père, ma mère, et surtout mon frère Patrick Raynaud… comme une chanson de Claude François ! Plongée dans ce milieu, la vie ne devait se dérouler, pour moi, que dans la quête d’un monde artistique qui, comme vous le savez, ne s’arrête pas à l’image mais est avant tout en recherche de sens.

Cette proximité a-t-elle donné lieu à des collaborations entre Loci Anima et des artistes ?

Bien entendu. Je pourrais citer Miguel Chevalier, un artiste numérique avec lequel nous avons travaillé dans le cadre du cinéma Gaumont Les Fauvettes, dans le XIIIe arrondissement de Paris. C’était une collaboration et conception réellement imbriquée d’une façade-écran. Dans le même esprit, nous allons travailler avec des plasticiens dans le cadre de la restauration et modernisation du cinéma La Pagode, dans le VIIe arrondissement de la capitale.

Aujourd’hui, les limites entre perspectives et photographies sont de plus en plus floues. Quelle est votre position à ce sujet ?

À ce sujet, nous ne sommes pas sans fierté, à l’agence, de montrer qu’il n’y aucun décalage entre la photographie du bâtiment achevé et l’image du concours. Cela étant dit, l’image fixe pour apprécier une architecture ne suffit pas ; elle est trop statique et un bâtiment ne se comprend qu’en étant en mouvement et sous des lumières différentes. Nous préférons de beaucoup la narration, l’histoire que nous racontons, les maquettes et les films d’animation que nous produisons en partie à l’agence.

Pour conclure, quelle est votre vision pour l’agence ? Grandir encore et toujours ?

Nous sommes aujourd’hui une trentaine. Nous réalisons de très gros projets. Je pense que nous avons trouvé, dans cette taille d’agence, le parfait équilibre pour les échanges et la confrontation d’idées. C’est la condition d’une saine émulation pour rester toujours créatifs et, si possible, visionnaires.

je possède une résidence secondaire dans ce village des sables. Un havre de paix, la communion avec la nature, le calme, une végétation variée… et la mer à quelques centaines de mètres. finalement le paradis sur terre à une exception près : l’érosion du littoral qui menace ce bel endroit (sans bétonnage le long de la plage contrairement à une grande partie du littoral entre Leucate et Argelès).

Je partage complètement l’avis de Y P et j’espère pouvoir profiter le plus longtemps possible de notre petit coin de paradis.

LH