Mesurabilités démesurées

Invité par L’Architecture d’Aujourd’hui à réfléchir au thème de la « démesure », Éric de Thoisy, architecte, docteur en architecture et directeur de la recherche de l’agence SCAU, en dépeint la polysémie et pointe les excès du « tout-mesurable » d’un monde moderne a priori sans limites. Une réflexion en lien avec le nouveau numéro d’AA.

DÉMESURES

« Le ciel rabaisse toujours ce qui dépasse la mesure », écrivait Hérodote ; le ciel punit, et détruit, ce qui dé-mesure. La démesure, chez les Anciens, était un crime, et pas le moindre, le plus grand et le plus violemment condamné par les Dieux et par Zeus, particulièrement attaché à une forme de « tempérance ». Attaché, autrement dit, à de la mesure en toute chose – pan metron, adage cher aux Grecs, un appel à rester dans les limites (de sa condition de mortel, de sa place dans la société, du territoire de la cité).

Le dépassement de la mesure correspond chez Hérodote à un terme précis, et passé dans le langage courant (à la faveur de certains gouvernants aux ambitions « démesurées ») : l’ubris (hubris, hybris). Platon, dans le Phèdre, mettait lui aussi en garde et préconisait le recours à la sophrosynè, une modération raisonnable (au prix d’une domination de certains désirs excessifs). Rappel à la raison, à une auto-limitation des ambitions individuelles pour favoriser la bonne tenue du bien commun : les leçons grecques sont souvent utiles.

Le sont-elles pour l’architecture ? Celle-ci est directement visée par Hérodote : « Regarde les maisons les plus hautes », c’est sur elles que « descend la foudre ». Comme le démontre la mise en échec de la Tour de Babel, l’architecture devrait donc s’en tenir à une certaine mesure. Une mesure en fait dédoublée, dans la tradition, et l’architecture devient alors un passionnant mais risqué projet de mise en relation : entre la mesure de l’homme et celle du monde, de la Terre – la géo-métrie. Cette règle fondatrice a d’ailleurs été longtemps inscrite dans les outils de l’architecte [1]: le pied, unité de mesure liée à l’humain (mais lequel ?) en est l’illustration. Pour mettre tout le monde d’accord, ce fut ensuite le pied du Roi qui servit d’étalon – premier éloignement. Puis, dans un contexte post-révolutionnaire, on choisit de se détacher de toute référence humaine en se raccrochant à d’autres considérations (les dimensions de la Terre, puis la vitesse de la lumière), dépassant de loin toute mesure accessible à l’individu.

Le lien premier entre les mesures était, aussi, urbain : il s’agit initialement de produire, par la forme de la cité, une représentation de la Terre (ou au moins un échantillon à peu près satisfaisant de la diversité des situations terrestres), compréhensible à une échelle humaine, c’est-à-dire, très concrètement, parcourable par le citoyen dans des temps raisonnables.

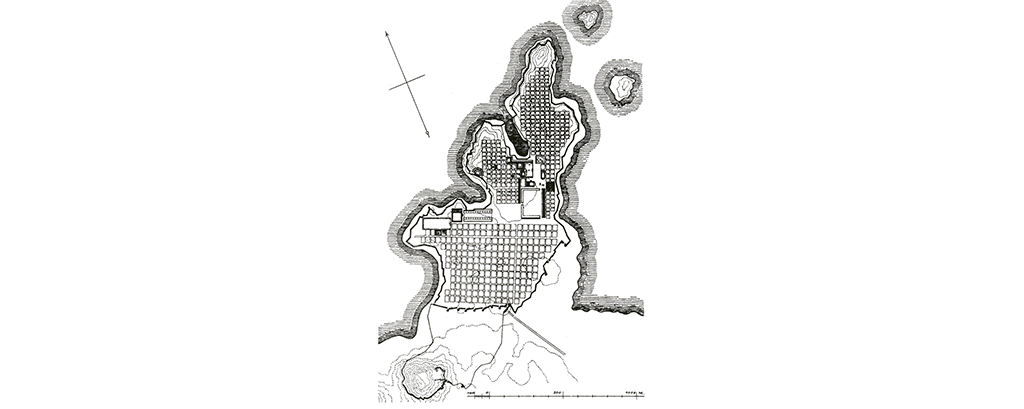

La bonne distance de la bordure des espaces aménagés est donc particulièrement cruciale, ainsi la ville est-elle « vivable » si « on peut toucher les limites en un temps compatible avec la rotation des opérations quotidiennes [2] ». Cette ville mesurée (et mesurable), c’est celle d’avant la révolution industrielle, et sa qualité disparait au moment du XIXe siècle, de l’industrialisation et de ses conséquences urbaines : la cité devient alors démesurée, « hors de proportions ». Si la modernité est mise en cause dans cet épisode, un dépassement semblable avait eu lieu, plus tôt, chez les Grecs. Au Ve siècle, la trame d’Hippodamos supplante la géométrie archaïque et s’étend à l’infini, décorrelant la mesure de l’homme de celle du monde [3].

Ces histoires passées ont un écho aujourd’hui retentissant, tant sont pressants et insistants les appels à des échelles urbaines plus raisonnables. L’attrait des villes dites « moyennes », à « taille humaine », ainsi que la revalorisation enthousiaste de la vie de « proximité » en temps de confinement, ou encore l’idée en vogue d’une « marchabilité » des espaces urbains, sont autant de signes témoignant d’un retour souhaité à une forme de mesure. Kirkpatrick Sale [4], en observant en 1980 les habitations des quartiers pavillonnaires aux États-Unis, y voyait déjà le souhait de l’aménagement par chacun d’une « human scale », réponse individuelle à l’inappropriable gigantisme des espaces américains.

Si les récits se ressemblent, sont-ils tout à fait les mêmes, de quelle mesure est-il aujourd’hui question ?

Pourquoi ne peut-on pas faire autrement que de ressentir, en écoutant cet appel récurrent à la tempérance ou à la frugalité, quelque gêne, comme s’il était imparfait, ou lacunaire, ou éventuellement castrateur ?

Pourquoi entend-on encore, au fond de nous, un attrait puissant pour une forme de démesure, de dérèglement, parfois de déflagration ?

Et puis en retrouvant un sens de la mesure, l’architecture ne prend-elle pas le risque de l’ennui (et ce serait probablement la pire des voies) ?

L’embarras de nos sentiments est légitime, car il est à l’image du paradoxe qui en est la cause. La modernité, qu’on a accusée du péché de démesure, est dans le même temps critiquée pour l’inverse, pour avoir créé un monde du « tout-mesurable » (c’est toute l’importance, ici, de l’apport de Husserl : avoir démonté le terrible paradoxe du projet scientifique moderne, ses ambitions de conquête des horizons infinis ayant pour conséquence, ou préalable, l’application d’une grille de lecture métrique sur chaque morceau de nos espaces, de nos corps, de nos vies). Un monde dans lequel l’architecture est réduite à une pauvre « architectonique de la mesurabilité » (Ludger Schwarte [5]), une discipline rationaliste, gestionnaire, au risque du pire.

Car la mesurabilité totale du monde serait productrice de folies, de ces pathologies de la modernité, celles de l’implosion de vies enfermées dans une prison millimétrée. Et c’est dans d’autres territoires, ceux non-cartographiés, non-mesurés, que se trouverait la possibilité du répit. Le salut émancipateur est-il par exemple, comme le croit Schwarte, dans un réinvestissement de l’espace public ? Parce qu’il est vide, non-construit, parce qu’il est non-mesuré (ou alors en négatif), du non-mesurable (c’est-à-dire du révolutionnaire) pourrait-il y advenir ? Du non-mesurable qui n’a pas toujours la forme de l’excès, de la colère, de l’ubris, qui peut être au contraire la possibilité du repos, d’une disparition sous la carte, sous les radars. Dans un dernier retournement, les territoires démesurés (ou à démesurer, si cela est possible) seraient in fine les derniers lieux d’une certaine mesure — celle de la vie humaine qui échappe, un temps, au regard de l’appareil.

Habiter la démesure pour y trouver un calme, s’abriter du chaos : les termes semblent s’inverser – et on peut les inverser à nouveau.

Car on l’a dit, l’ubris moderne (qui a ici pris la forme impitoyable d’une mesurabilité démesurée) ne doit pas, pour être mise en échec, se voir opposée un retour ennuyant à une sobriété sans style. Même dans la frugalité, des nouvelles formes de démesure sont à inventer, pour éviter le crash final dans un modèle qui aurait, dans un dernier acte suicidaire, écarté la valeur vitale du beau et du désir.

Il y a une piste qui s’ouvre, un boulevard même. La crise de la modernité (et de son injonction à l’invention permanente) est aussi, d’abord, une crise de la matérialité, et de l’économie de projet (éco-nomie, oikos–nomos, une crise de la « gestion de la maison »). Car la matière vient à manquer, elle n’est parfois tout simplement plus là, elle n’est plus disponible à l’envie comme nous en avions l’habitude (et le déchet est ainsi devenu le signe de notre époque [6]). Il nous faut alors trouver d’autres circuits : vient le temps de l’économie dite circulaire, favorisant les trajectoires courtes, les ressources locales, l’usage des matériaux qui sont déjà là, même sous des formes usinées.

S’il y a une bonne mesure à retrouver, ce devrait donc être celle-ci : celle d’un territoire matériel d’actions (déplacements, productions, transformations, …), plus que celle de l’objet architectural qui en résulte. Et cette mesure-là pourrait s’avérer productrice d’une vraie démesure, bien réelle quoique tout à fait raisonnée : en recyclant, en réemployant, un horizon de création jusque-là bouché par le mirage de la nouveauté destructrice se fait progressivement plus clair. Les lieux et les matières déjà façonnés, parfois avec tout le brutalisme dont on a été capables, ont une « réserve de puissance », une « puissance en réserve » (Achille Mbembe), qu’il nous faut travailler à révéler. Le temps de la réparation s’impose, reste à en faire une action architecturale exaltante, ouvrant à des nouveaux champs esthétiques et symboliques.

Et plus encore, par ces pratiques réparatrices, on pourra creuser un passage vers une autre dé-mesure, un autre incommensurable, plus vaste encore que celui du désir individuel de création : c’est celui, infini, contenu dans les vies qui nous ont précédés. En manipulant, avec soin, les espaces habités par d’autres, les matières déplacées par d’autres, on a l’occasion de se rapprocher de ce que propose Italo Calvino dans ses Villes invisibles [7]. Ce que fait la cité, disait-il, c’est faire dialoguer la mesure du géomètre (qui reste, au fond, notre seul outil de travail) avec le puits sans fonds des mémoires individuelles, des drames et des passions ; c’est fabriquer des « relations entre les mesures de l’espace et les événements du passé : la distance au sol d’un réverbère, et les pieds ballants d’un usurpateur pendu ; le fil tendu du réverbère à la balustrade d’en face, et les festons qui ornent le parcours du cortège nuptial de la reine ; à quelle hauteur est placée cette balustrade, et le saut de l’homme adultère qui l’enjambe à l’aube… ».

Attraper ou rattraper la mesure du monde, en se ressaisissant de la matière qui le constitue, limitée quoiqu’immense ; pour dégager la voie aux démesures de la raison et des sentiments.

[1] Voir Paul Virilio, L’espace critique, 1984

[2] André Leroi-Gourhan, La mémoire et les rythmes, 1965

[3] Voir Jean-Pierre Vernant, Les origines de la pensée grecque, 1962, ainsi que Pierre Levêque et Pierre Vidal-Naquet, Clisthène l’Athénien, 1983

[4] Kirkpatrick Sale, Human scale, 1980

[5] Ludger Schwarte, Philosophie de l’architecture, 2019

[6] Voir Achille Mbembé, Brutalisme, 2020

[7] Italo Calvino, « Les villes et la mémoire », dans Les villes invisibles, 1972